Ruth Weiss reagiert spontan und überwältigt auf ihre Geburtstagsvernissage und Glückwünsche in Worten und Musik.

Einen Mitschnitt der Reden und einige Bilder der Veranstaltung finden Sie im Anschluss an diese Dankesworte der Jubilarin:

An alle Beteiligten dieses schönen EVENTS!

Mein grosses herzliches Dankeschön an so viele Beteiligte, die dies ermöglicht haben! Diese Zusammenarbeit der RWG, durch Konrad Melchers u.a. mit dem einmaligen René Böll, sowie für die schöne Laudatio der verehrten Dr. Uschi Eid für die ich dankbar bin, obwohl mir bewusst ist, das Andere viel mehr leisteten und noch leisten – wie Dr. Eid selbst -. Ich schätze sehr die Anteilnahme der Veranstalter, die diese Vernissage organisatorisch und finanziell ermöglichten, sowie die berühmten Redner, die Musiker für ihre Beiträge, die so viel hergeben und zum Nachdenken anleiten – wobei ich keineswegs die Teilnehmer und Anwesenden übersehe: im Gegenteil, er erkenne ihr Interesse mit Dank an.

…….ich werde nicht alle Beteiligten nennen – jedoch möchte ich Jeder und Jedem meine Dankbarkeit aussprechen für ihr Interesse, Zuhören und Anwesenheit !

Die Reden habe ich nun genau gelesen und verinnerlicht. Die wichtigen Botschaften die diese vermittelten, beginnend mit dem einmaligen Brückenbauer zwischen dem Orient und Europa – des wunderbaren Künstlers René Böll, sowie allen die auf ihre Art daran schafften und schaffen, diese Welt friedlicher zu gestalten. Ihre Worte bewiesen wie wichtig es ist, über Würde, Gleichheit, Freiheit, Zusammenleben immer wieder zu sprechen. Das sind nicht nur Worte, sondern hinter diesen sprechen in Taten, Selbstlosigkeit, Emotionen die vielen Menschen, die alle gleich sind und denen mit Respekt begegnet werden muss. Die Verstöße dagegen wurden dank dieser ausführlichen Ansprachen erneut verdeutlicht und spornen zur Unterstützung und weiterem Kampf an.

Ich bin glücklich, dies zu erleben! und bin dankbar – dass es Euch alle gibt – als Vorbilder, Anführer und Aktivist*Innen…

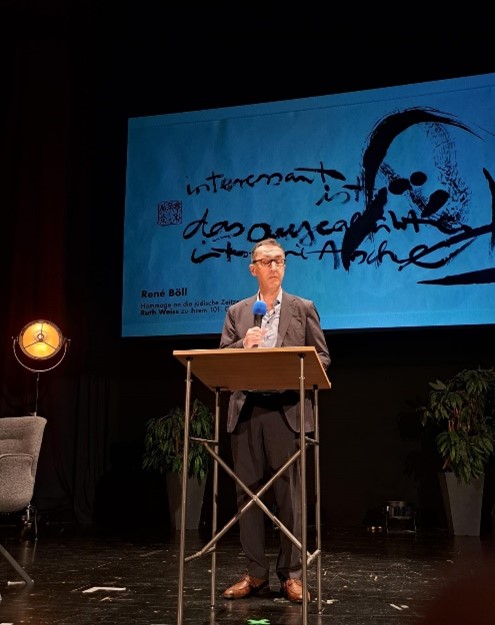

Verehrter René Böll, lieber Brückenbauer und großartiger Künstler René Böll – wie großartig, dass Du durch diese Vernissage so Viele zusammengebracht hast!

Mein Dank dafür sowie für die unerwartete Ehre ist schwer auszudrücken, kommt jedoch aus einem alten aber tiefen Herzen

von ruth

Der Mensch braucht Freiheit – Ruth Weiss @ 101 – Ruth Weiss Gesellschaft e.V. (Einladung und Programm der Veranstaltung)

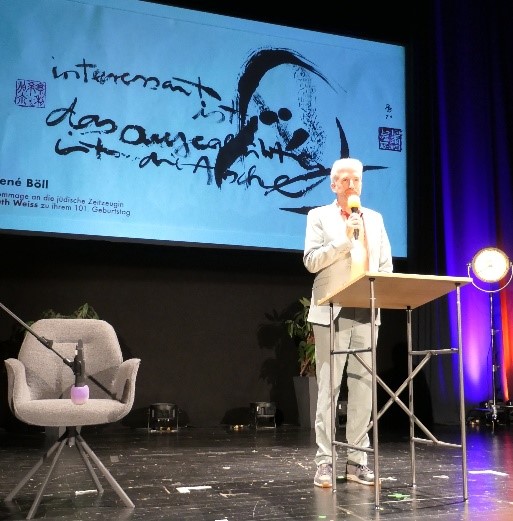

26.7.2025 Ruth Weiss 101.Geburtstag – Festveranstaltung in Tübingen mit einer Vernissage mit Bildern von René Böll

Videotranskript der Ruth Weiss Gesellschaft

Einführung von Gesche Karrenbrock

Guten Abend !

Als Vorsitzende der Ruth Weiss Gesellschaft, die sich um die Verbreitung der Werke und der Werte der Jahrhundertzeugin und Autorin Ruth Weiss bemüht, darf ich Sie willkommen heissen und mit Sylvia Löhrmann, Staatsministerin a.D. und Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, durch den Abend geleiten.

Mein Dank gilt meinerseits dem Willkommen, das wir bereits erfahren haben in der Hölderlinstadt Tübingen, vom ‚Museum‘ mit Herrn Schuffert und dem Innovationshub Westspitze mit Herrn Freyer.

Die Heinrich Böll Stiftung Baden Württemberg und die Deutsche Afrikastiftung haben diese Veranstaltung mit uns gestaltet und unterstützt. Bettina Backes, Vorstand Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg, und Dr. Uschi Eid werden uns später die Verbindungsfäden zur Arbeit von Ruth Weiss und der Kunst von René Böll aufzeigen, nach einer Einführung von Prof.Geiger in die Welt dieser Kunstrichtung. Die Brüder Konrad und Christoph Melchers sehen Sie nicht im Programm, sie haben aber als ‚graue Eminenzen‘ für die Ruth Weiss Gesellschaft diesen Event mit wort- und tatkräftiger Vorbereitung möglich gemacht!

Unser besonderer Dank heute abend gilt René Böll, der diese Ausstellung Ruth Weiss zu ihrem 101sten Geburtstag gewidmet hat. Er ist ein in China sehr geschätzter Künstler und Brückenbauer zwischen ostasiatischer und europäischer Kultur. Seine Ausstellung hat uns denn auch die besondere Ehre beschert, heute abend eine Kulturbotschafterin aus China bei uns zu haben, die Grande Dame der chinesischen Geschichtsforschung von der Universität Peking, Frau Prof. Deng Xiaonan, zusammen mit dem Tübinger Sinologen Prof. Achim Mittag.

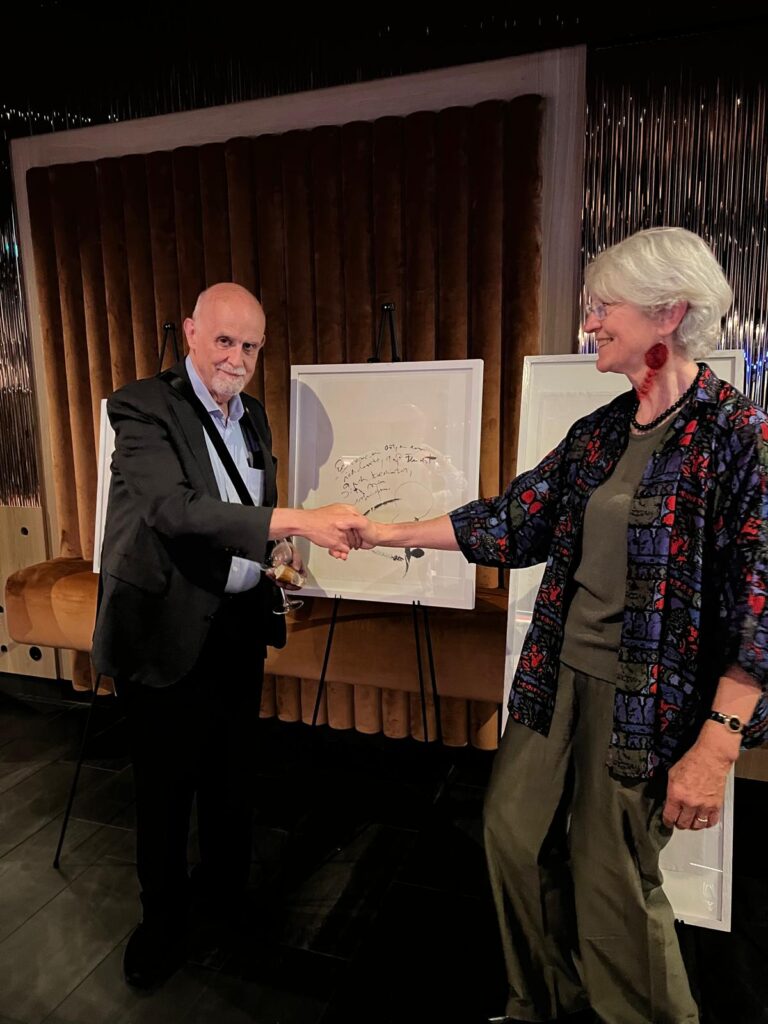

René Böll hat zudem der Ruth Weiss Gesellschaft die großartigen Tuschzeichnungen zu Zitaten von Ruth Weiss ‚zum Geburtstag geschenkt‘ . Sie werden also keine Angaben zum Wert jener Kunstwerke finden, da Sie selbst den Wert bestimmen werden, den Sie dem Werk zumessen, wenn sie es erwerben möchten, ein Geldwert, der dem höchsten Gebot folgend den Bemühungen der RWG zugutekommt, Ruths Arbeit für eine tolerantere Welt mit ihr und für sie weiter zu führen. Herzlichen Dank René Böll und Ihnen Allen!

Ruth Weiss steht für ein langes, erfahrungsreiches Leben und stetiges Wirken gegen Vorurteil, Rassismus und Diskriminierung jeder Art. Sie versteht sich weder als Lyrikerin noch per se als politisch. Ob nun Friedrich Hölderlin ein Vorbote politischer Lyrik war, darüber streiten sich Germanisten und sind sich noch heute nicht einig. René Böll hat weniger politischen als vielmehr philosophischen Anspruch in seinem Werk, und ob Heinrich Böll sich denn als politischer Schriftsteller verstand, mag René uns durch seine wunderbaren Tuschzeichnungen eröffnen!

Die Kunst ist es, die es vermag, gedankliche, aufklärerische Energie zu bündeln und zu verstärken. So verstehen wir – ich vor Professor Geigers Vortrag eher laienhaft – die ostasiatische Kunst in Tuschezeichnungen und Musik als lyrisch-philosophisch und als gesellschaftspolitischen Ausdruck zugleich. René Böll ist ein solcher Künstler, der auf diese Weise auch die Zitate von Ruth erfasst und verstärkt hat.

Und ja, auch die Musik verstärkt gedankliche Energie dank der einfühlsamen Interpretinnen, Frau Renkei Hashimoto und Frau Xiuwai Zhou-Geiger, die uns heute abend begleiten werden.

Wir wollen nicht ‚ver-tuschen‘, dass unter uns auch PolitikerInnen sind! Sie teilen mit uns die Verehrung für Ruth Weiss und ihren Beitrag zu freiheitlich demokratischer Gesellschaftspolitik, wir freuen uns auf Dr. Uschi Eid und Cem Özdemir. Besonders dankbar bin ich, dass Herr Oberbürgermeister Boris Palmer uns zu dieser besonderen Veranstaltung begrüssen wird und darf ihn nun um seine Worte bitten.

Grußwort von Oberbürgermeister Boris Palmer:

Einen schönen guten Abend, ich denke es passt zur Veranstaltung mit Bezug zu China, wenn man den dortigen Gepflogenheiten folgend, wenn man sehr krank ist, einen Mundschutz trägt. Bleiben Sie mir etwas fern, halten Abstand nachher, dann stecken Sie sich nicht an. Entsprechend bin ich ein bisschen erkältet mit der Stimme, ich bitte um Nachsicht, bin aber gerne hierhergekommen, weil mir der Abend sehr wichtig ist, persönlich und politisch.

Ich fange persönlich an. In Ruth Weiss Biografie gibt es zwei Jahreszahlen, die mich bei der Vorbereitung auf diesen Abend berührt haben, nämlich 101 Jahre, heißt Geburtsjahr 1924 und Immigration aus Deutschland, Flucht vor den Nationalsozialisten 1936.

Mein Onkel Gunter, Jude, eine jüdische Familie in Pforzheim Königsbach, ist ebenfalls Jahrgang 1924, leider ist er vor 15 Jahren gestorben und nicht ganz so alt geworden. Ich wusste von seiner Existenz aber gar nicht, bis er 78 Jahre alt war, erst dann haben wir eine Familienzusammenführung durch Recherchen meiner ältesten Schwester miteinander erlebt. Er ist 1936 mit der Familie aus Deutschland gerade noch rechtzeitig entkommen. Also die gleichen Jahreszahlen.

Es berührt einen, wenn man dann ein anderes Schicksal durch eine Biografie näher betrachtet, diese Analogien zeigen, es gab gar nicht so viele Länder, in die man damals flüchten konnte. Meine Familie ist erst nach Brasilien und dann in die USA geflohen, wie einige Juden aus Deutschland nach Südafrika geflohen sind und dort dann ein neues Leben aufgebaut haben. Die zweite Überlegung, die mich berührt, ist eine Parallele, die ich zu einer Tübingerin erkannt habe, zu Felicia Langer, die Deutschland nach Israel verlassen hat mit ihrem Mann, der durch fünf Konzentrationslager gezogen wurde und gewissermaßen in letzter Minute von einer russischen Krankenschwester noch gerettet werden konnte und der unter anderem auch im Rathaus in Tübingen vor 150 jungen Menschen, aber auch in vielen Schulklassen über sein Schicksal berichtet hat, immer wieder berichtet hat, wie er die Konzentrationslager ertragen musste.

Eine Analogie, die offenkundig ist und eine weitere Analogie in Bezug auf Versöhnung statt Vernichtung. Am großen politischen Werk von Ruth Weiss teilzunehmen und dann später öffentlich zu machen, wie es gelungen ist, den rassistischen Apartheidstaat in friedlicher Weise umzuformen und zu einem Staat zu machen, in dem Weiße und Schwarze zusammenleben können, dass sie dort eine so wichtige Rolle bei den vertraulichen Versöhnungsgesprächen gespielt hat und diese dann später öffentlich erläutert hat. Das ist etwas, das mich sehr beeindruckt und das gerade in der Zeit, in der Konflikte wieder eskalieren und Krieger sterben, eine hoffnungsvolle Perspektive, eine Alternative aufzeigt.

Etwas, das Felicia Langer in anderer Weise ebenfalls den Menschenrechten verpflichtet, als Menschenrechtsanwältin, versucht hat zu praktizieren, nämlich als Israelin, als Jüdin Alessin Emser zu verteidigen gegen eine in vielen Teilen unrecht sprechende israelische Justiz in den späten 60er Jahren.

Der Einsatz für die Menschenrechte konkret im Gespräch, im Dasein für andere, die nicht der eigenen Religion oder der eigenen Gesellschaft, der eigenen Herkunft angehören. Sehr beeindruckend und ich glaube dafür gebührt Ruth Weiss heute die Ehre.– Vielleicht können Sie es ja doch hören, auch ein besonderer Applaus!

Eine dritte Überlegung, die mich bewegt, es handelt sich heute ja doch um so etwas wie ein erbgrünes Familientreffen. Wenn es so ist, ich sehe Rainer Dams, ich sehe Silvia Löhrmann, ich sehe Tim Östermeyer, ich sehe Bettina Backes, ich sehe natürlich Uschi Eid, ich sehe auch viele Grüne hier aus Tübingen, aus dem Stadtrat. Dann bin ich ja so etwas wie der verlorene Sohn. Aber ich gehöre noch dazu, denn ich habe natürlich meine Mitgliedschaft in der Heinrich Böll Gesellschaft in Baden-Württemberg nicht aufgegeben. Ich zahle da auch noch weiterhin meinen Beitrag.

Also so etwas wie Zugehörigkeit ist mir geblieben. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir dieses grüne Familientreffen damit verbinden, dass zumindest soweit ich das weiß, Sie Herr Böll zum ersten Mal offiziell in Tübingen sind, und Sie und wir Ihre wunderbare Ausstellung hier eröffnen dürfen. Ich habe Sie vorher auch noch gefragt, weil es in den vorbereiteten Papieren steht, dass in Ihren Tuschezeichnungen sehr häufig Totenschädel eine Rolle spielen. Und Sie haben da den sicher weisen und wahren Satz gesagt, ja, es gehört eben zum Leben dazu. Das ist wieder etwas, was uns hier in Tübingen sehr beschäftigt. Denn erst gestern haben wir wieder eine grüne Freundin, die tragisch zu Tode gekommen ist, beerdigen müssen und eine Woche vorher einen grünen Stadtrat, der auf nicht minder tragische Weise starb, das betrifft uns hier in der grünen Familie derzeit ganz besonders intensiv.

Es scheinen also viele Fäden zusammenzukommen am heutigen Abend. Dass es die Hölderlin-Stadt ist, wurde schon erwähnt, dass Sie auch Hölderlin-Zitate in Tusche fassen, ist ganz wunderbar, damit haben wir auch den Genius Loki durch Ihre Werke erfasst. Und so kann man doch zu dem Schluss kommen, dass es keinen besseren und richtigeren Ort geben könnte, als diese Verbindung zwischen Ihnen, Ihren Zeichnungen und dem 101. Geburtstag von Ruth Weiss zu würdigen und zu feiern. Gut ist auch, dass ein möglicher künftiger Ministerpräsident hier ist. Denn ihm können wir noch einen Wunsch mit auf den Weg geben.

Vielleicht hat er bis zum Schluss noch eine Antwort dazu, dass Ruth Weiss einprägsame Lektüre, die schon einmal in Baden-Württemberg Schülerinnen und Schülern ans Herz gelegt wurde, auch wieder als Pflichtlektüre in den kommenden Jahren auftauchen könnte. Ich bin sicher, dass ein Ministerpräsident darauf einen gewissen Einfluss hat. Und ich würde ihm wünschen, dass er ihn dann positiv einsetzen kann in den kommenden Jahren.

Noch ein letztes Wort des Dankes. Die Familie Melchers, insbesondere Konrad Melchers, hat sich sehr stark dafür engagiert, diese Ausstellung, diese Eröffnung, diese Veranstaltung möglich zu machen. Und Sie haben vorher die beiden Akteure vom Kinomuseum und Westspitze am Anfang gehört.

Ich glaube, Ihnen allen, die uns heute hier zusammengebracht haben, gebührt damit der Schluss. Schön, dass Sie alle da sind.

Moderatorin: Ich möchte jetzt Bettina Backes bitten, uns hier oben einige Worte zu sagen.

Es spricht Bettina Backes, Heinrich Böll Stiftung Baden-Würtenberg

Ja, liebe Ruth Weiss, ich weiß nicht, ob Sie zugeschaltet ist, aber ich adressiere Sie jetzt einfach. Lieber René Böll, lieber Oberbürgermeister Boris Palmer, lieber Cem Özdemir, liebe Mitglieder der Ruth Weiss Gesellschaft, liebe Sylvia Löhrmann und liebe Beitragende, liebe Gäste. Im Namen der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg möchte ich Sie und Euch herzlich zu dem heutigen Abend begrüßen.

Für uns als grün-nahe Stiftung ist es eine besondere Freude, diesen Abend als Mitveranstalterin ausrichten zu dürfen. Das liegt an dem Doppelcharakter, nein, vielleicht mehr am dreifachen Charakter dieser Veranstaltung. Sie ist zum einen eine Hommage an die jüdische Zeitzeugin, Anti-Apartheid-Kämpferin und Schriftstellerin Ruth Weiss zu ihrem 101. Geburtstag. Zum anderen ist sie die Vernissage einer Ausstellung von Werken von René Böll, die zu Ehren von Ruth Weiss hier an diesem schönen Ort gezeigt werden. Und zum dritten findet sie in der Stadt statt, wie wir schon eben gehört haben, in der Hölderlin viele Jahrzehnte in dem legendären Turm verbracht hat, der heute Gedenkort und Museum ist.

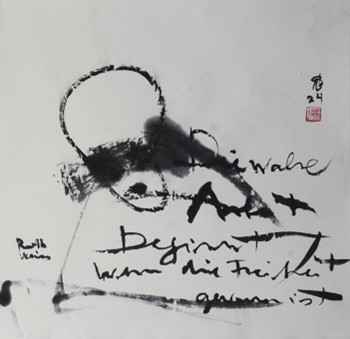

René Bölls Werke greifen Zitate von Ruth Weiss, aber auch von Friedrich Hölderlin, Heinrich Böll und von chinesischen Poeten auf. Es begegnen und verweben sich also bildende Kunst und Literatur, Kultur und Politik, Engagement und künstlerischer Ausdruck. Was für eine schöne Hommage an Ruth Weiss, deren Leben sich in eben diesem Spannungsfeld voll politischem Engagement, Kampf um Demokratie und Gerechtigkeit sowie schriftstellerischer Tätigkeit bewegt.

Stimmen wie die Ihre sind heute nötiger denn je. In einem Interviewbuch, das in Kürze im Herder Verlag erscheinen wird, äußern Sie, liebe Frau Weiss, so treffend, „mein Handeln war das Schreiben, meine Waffe war die Feder oder besser gesagt die Schreibmaschine“. Heute Abend treffen sich Feder und Pinsel, Wort und Bild in mehrfacher Hinsicht.

Auch für uns, die wir die große Ehre haben, den Namen Heinrich Bölls führen zu dürfen, ist das Zusammendenken von Kunst, Kultur, Einsatz für Demokratie und Toleranz und von politischer Bildung in unsere DNA als politische Stiftung eingeschrieben. Dies ist für uns Ansporn und Freude, aber auch eine Verpflichtung, die wir gerne mit dem Privileg, diesen großen Namen führen zu dürfen, eingegangen sind. Dass die grüne politische Stiftung diesen Namen tragen darf, ist im Übrigen maßgeblich auf Ihr Engagement lieber René Böll zurückzuführen, wofür wir Ihnen sehr dankbar sind.

Wir freuen uns sehr, René Böll und seine Werke einmal hier in Baden-Württemberg präsentieren zu können. Dazu begegnen wir uns nicht nur bei einem Besuch in seinem schönen Atelier in Köln, bei Veranstaltungen im Verbund der Heinrich-Böll-Stiftung, insbesondere bei Mitgliederversammlungen, denen Sie als Vertreter der Familie Böll beiwohnen, sondern dürfen mit vielen anderen auch hier an Ihrem Werk teilhaben. Ich bedanke mich bei allen, die an der Ausstellung dieses besonderen Abends so tatkräftig mitgewirkt haben, insbesondere bei Konrad Melchers von der Ruth Weiss Gesellschaft und bei unseren Gastgebern hier im Kino-Museum und im Anschluss im Innovationszentrum Weststütze und natürlich bei allen Mitgliedern.

Nun bleibt mir noch für uns allen ein interessanter und inspirierender Abend der Ausstellung, viele Besucherinnen und Besucher und natürlich Ihnen, liebe Frau Weiss, alles Gute zum Geburtstag zu wünschen.

Vielen Dank.

Moderatorin: Vielen Dank, Frau Backes.

Wir schlagen nun die Brücke zu Ostasien mit chinesischen Liedern, die Frau Xiuwei Zhou-Geiger uns auf der Violine nahebringen möchte.

Frau Xiuwei Zhou-Geiger :

Hier zunächst ein Lied mit Motiven aus der Mongolei. Das wurde von Sha Hankun in den 50er-Jahren komponiert. Also die Stimmung der Steppe, von der Freiheit, von der Stimmung von Dörfern, weil sie sie zum Ausdruck bringt.

Moderatorin: Herzlichen Dank. Wir hören, wie die Energie überspringt!

Nach der Instrumentaleinlage von Frau Xiuwei Zhou-Geiger wird uns Dr. Heinrich Geiger eine Interpretation der Werke René Bölls liefern. Nun, Dr. Geiger, bitte helfen Sie mir aus dem ‚Laienstand‘ mit Ihren Worten zum Werk!

„Wirkliche Orte – Die Tuschebilder René Bölls“ – Dr. Heinrich Geiger

Bei den ausgestellten Werken René Bölls, die u.a. mit Zitaten von Ruth Weiss, Hölderlin und Heinrich Böll arbeiten, spielt der Begriff der Freiheit eine zentrale Rolle – dies nicht nur als Verweis auf die Würde des Menschen, sondern ebenso als schöpferische Kategorie in der Kunst.

Zum KUNSTBEGRIFF traditioneller chinesischer Prägung

Die Natur ist voller Aktivität. Sie bringt sogar sich selbst hervor. Im Idealfall handelt der Künstler in Übereinstimmung mit ihr – als Kalligraf oder Maler führt er seinen Pinsel im Geiste einer Schwerelosigkeit, die als „natürlich“ bzw. „von selbst so“ (ziran) bezeichnet wird. Zwar ist Yi, die Kunst, an den Begriff der Kunstfertigkeit (gongfu) rückgebunden. Ja, die Kunstfertigkeit stellt eine notwendige Voraussetzung für die Kunst dar, von der sie transzendiert wird, insofern sie „natürlich“„von selbst so“ (ziran) erfolgt. Kriterien, die sich allein auf die „Gekonntheit” eines Werkes im handwerklich-technischen Sinne beziehen, nehmen aber nur die untersten Stufen im Wertekanon chinesischer Kunst ein. Die höchste Kategorie ist die der Natürlichkeit.

Um die Praxis chinesischer Künste besser verstehen zu können, ist es wichtig, ihre körperliche Komponente im Bewusstsein zu behalten – auch wenn ihr nur eine transitorische Funktion zukommt. Ein gutes Beispiel sind die Kampfkünste, in denen sich die bezaubernde Leichtigkeit der Bewegungen einem vorausgegangenen jahrelangen Üben verdankt, ohne das auch die chinesischen Künste der Kalligrafie und Tuschmalerei nicht zu denken sind. Denn die chinesischen Künste basieren auf einer Haltung, in der sich oben und unten, Körper und Geist wechselseitig durchdringen.

In einem Aufsatz, der sich in dem von Thorsten Schirmer 2024 herausgegebenen Sammelband Berg und Wasser sind meine Lehrer. Vom Erlernen und Vermitteln der Tuschmalerei im Geiste Ostasiens findet, hat René Böll das Verhältnis von Kunst und Kunstfertigkeit ausgehend vom eigenen Werdegang beschrieben: „Ich habe bis heute zwar ein gewisses Können erreicht, in der Kunst bleibt man jedoch ein ewiger Anfänger, egal wie viele Jahrzehnte man schon gearbeitet hat. Das aber ist schließlich auch das Gute an der Kunst. Man muss immer wieder neu anfangen.“ Aus seinen Worten spricht eine große Bescheidenheit, die einen großen Künstler auszeichnet. Er zitiert Shi Tao, den Mönch Bittermelone, der von 1642-1707, also zu Beginn der letzten kaiserlichen Dynastie Chinas lebte: „Das Altertum ist ein Werkzeug zur Erkenntnis. Ein Wandler zeichnet sich dadurch aus, dass er es als Werkzeug wahrnimmt, jedoch nicht zu einem der Alten wird.“

Achill Island – ein wirklicher Ort

Vor kurzem ist ein Band mit Landschaftsskizzen von René Böll erschienen. Mit dem Titel des Bandes „Achill Island“ ist auch der Ort benannt, an dem er mit dem Stift Landschaft, wie er selbst sagt, „in sich aufgenommen hat“. Der Ort, an dem er dies tat, ist nur zu Fuß über die Berge oder mit dem Boot von der Seeseite aus zu erreichen. Im Tal von Annagh an der Nordküste von Achill herrscht eine Stimmung, die ihn „an die geliebte chinesische Tuschmalerei erinnert, in der die Landschaft nur sehr schemenhaft widergegeben wird.“[1] Das Bild eines Künstlers, der sich allein an einen lieben abgelegenen Ort begeben hat, um dort in Situ zu skizzieren und bei der Umsetzung seiner Eindrücke von der chinesischen Tuschmalerei geleitet wird, hat in mir die Erinnerung an den Text eines chinesischen Ästhetikers des 20. Jahrhunderts wachgerufen. In ihm heißt es: „Die in der chinesischen Malerei zum Ausdruck gebrachten Zehntausend Dinge … entspringen der großen Leere, kehren wieder in sie zurück und nehmen Gestalt an in den Linien. Obgleich der von den Malern mit den Bildern vom Wechselspiel von Yin und Yang, von Leere und Substanz illustrierte Rhythmus wie ein Fisch im leeren Geist frei herumschwimmt, so sind die Maler doch nicht ganz frei, lassen sich treiben, drehen eine Runde, liebkosen die Zehntausend Dinge und kontemplieren mit reinem Herzen das Dao.“

Ausgehend von diesem Zitat möchte ich René Böll einen Maler nennen, den seine Leidenschaft für die Malerei mit Pinsel und Tusche zu einer Kunstform geführt hat, deren höchster Geist in der Gelassenheit, in der Offenheit für die Zehntausend Dinge und der Erfassung von deren westlichen Kern und dem Verzicht auf alles, was Erkenntnis stört, besteht.

Er ist ein leidenschaftlicher Maler ganz allgemein und ein leidenschaftlicher Tuschmaler im Besondern. Der Bereich der Tuschmalerei ist, wie die Bühne und das Museum, wie die Bibliothek und die Kuppel des Sternenwächters, wie Orchester und Gotteshaus/ Tempel und Parlament, eine Umgrenzung der Würde des Menschen. Aber, das, was wir „Welt“ nennen, ist mit Dingen und Vorgängen verbunden, die weder ganz klar sind noch ganz einfach nüchtern. Sonst wären Schuster und Blechschmiede nicht so gewaltige Mystiker gewesen wie zum Beispiel Jakob Böhme. René Böll ist weder Schuster noch Blechschmied noch Mystiker, sondern ein Maler, der weiß, dass ihn die Welt wirklich angeht und deswegen hinauf- und hinabschaut, auf Himmel und Erde, sich seiner eigenen Stellung zwischen beiden bewusst wird, und erst dann zum Pinsel greift, wenn er sein eigenes Ego so weit minimiert hat, dass seine Malerei nicht immer nur von ihm selbst spricht, sondern in aller Klarheit die vielfältigen Bezüge zwischen Himmel und Erde und Mensch offenlegt. Klarheit, die die Dinge zu sich selbst und auch uns alle zu uns selbst kommen lässt. Freiheit und Würde im wahren Sinne.

„Freie Orte“ sind „wirkliche Orte“, an denen man vornehmlich in Zeiten, die in der Alltagswirklichkeit voller Gewalt, Unterdrückung und Zuwiderhandlung gegen elementare Werte des Menschseins sind, verweilt. René Böll tut dies als Gelehrtenmaler und als ein Maler im Geiste des Zen, der nie das Ganze des Lebens aus den Augen verliert. Er reiht sich ein in die große und jahrhundertealte Tradition chinesischer Tuschmalerei, deren Akteure häufig Literati und Mönchsmaler waren.

In der chinesischen Malerei und Ästhetik verbinden sich poetisches Sentiment und bildhafte Vorstellung unauflöslich miteinander: Bilder sind gemalte Gedichte und Gedichte sind in Worte gefasste Bilder, wie es uns einer der großen chinesischen Ästhetiker des 20. Jahrhunderts (Zong Baihua, 1897-1986) gelehrt hat. Eine ganze Kultur lebt von einem Begriff von Natur, der mit den Mitteln der Poesie, Literatur, Malerei, Kalligrafie und Musik verewigt wurde und einen Strom von Assoziationen auslöst. In diesem Naturraum, der zugleich ein Raum der wahren Kultur ist, können die Menschen Zuflucht finden. Unter den Gegebenheiten einer Wirklichkeit, die ihren ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, stellt die Natur einen Rückzugsort, aber auch einen Ort des Gegenentwurfs dar, in dem der Mensch zu einer wahren Form des Seins, des Natur Seins findet. Hier bewahrt der Mensch, wie es im Buch XXIII des Zhuangzi, Kapitel 2 „Innerlichkeit“heißt, „das Dauernde“:

Wer das Dauernde erreicht hat, von dem fällt das Menschliche ab, und das Himmlische hilft ihm. Von wem das Menschliche abfällt, der gehört zum Reich des Himmels; wem das Himmlische hilft, der heißt Sohn des Himmels.

Und:

Wer sein Gesetz im eigenen Inneren hat, der wandelt in Verborgenheit.

Natur ist dabei nicht eine tote äußere Tatsächlichkeit. Sie lebt aus der inneren Erfahrung des Menschen. Das bloß Faktische zum Beispiel eines Berges wird im Innewerden, im Lebensgefühl und in der Besinnung als eine Wirklichkeit erfahren, die für mich, aber auch nur durch mich da ist und auf eine ganz bestimmte Weise geschaut werden muss.

*

Das Gespräch zwischen schriftgrafischen (Kalligrafie) und bildgrafischen Elementen (Malerei), wie wir es bei den ausgestellten Bildern René Bölls erleben, führt zu einem „Bildakt“. Wie kommt es aber überhaupt zu diesem Gespräch? Wie kommt es zustande?

Die Frage, die ein Bild stellt, ist nicht: „was bin ich?“, sondern „was bis du?“ – wie wir es auch bei den Bildern René Bölls erleben. Die Antwort auf die Frage „was bist du“, die das Bild stellt, fällt auf Seiten des Betrachters in Entsprechung zu seiner Lebenssituation, seinem Bildungshintergrund, seinem religiösen oder auch weltanschaulichen Stand jeweils anders aus. Grundsätzlich gilt: Die Empfindung drängt zur Erfindung, mit der versucht wird, das festzuhalten, was als Intuition nur für einen Augenblick hervorscheint, es aber verdient, für die Ewigkeit festgehalten zu werden. Die Lust des ästhetischen Augenblicks hat in sich selbst die Bestimmung zum Gestochenen, zur Genauigkeit des Gefühls, zur Exaktheit der Phantasie, zur Logik in der Passion – all dies lässt sich den Aufschriften auf den Bildern Bölls entnehmen. Die Stimmung kondensiert zum „es stimmt“, wenn Wort und Bild in ihrer Wirkung miteinander verschmelzen.

Der Weg zum Innersten der Kunst, zum Namenlosen, Begriffslosen, führt nicht am Wort vorbei, sondern durch das Wort, das heißt mit dem Wort über das Wort hinaus. Diesen Vorgang auf den Weg zu bringen, ist die Aufgabe dessen, der eine Bildaufschrift verfasst. Mit dem Wort steigert er die magische Wirkung des Bildes. Worte spielen den Bildern Assoziationen im weitesten Sinne zu und generieren den Widerklang in der Malerei.

Ich möchte festhalten: 1. Bilder machen etwas mit uns und 2. Im Wechselspiel zwischen Bild und Wort kommt es zu einer selbstreflexiven Steigerung der künstlerisch-literarischen Eindrücke, dem „intrinsischen Bildakt“.

Das Bild entsteht, befördert durch die Bildinschriften, nicht vor dem Blick, sondern durch den Blick. Wahrnehmung ist ein Prozess – offen, durchlässig, wechselseitig. Und: Durch den Vorgang des Betrachtens, der Wahrnehmung wird dann letztendlich das Bild zu einem Kippbild. Wo Mensch und Kunstwerk einander begegnen, entsteht ein drittes Bild: still, beiläufig, offen für Deutungen. Im Zentrum das gelehrte Sehen, das sich nicht nur mit den bildlichen Darstellungen, sondern auch mit dem Inhalt der Aufschriften beschäftigt.

Ich danke Ihnen.

[1] René Böll in einer Email vom 31.03.2025, überschrieben „Neuerscheinung: meine Achill Island Skizzen“

Moderatorin: Ob ich so schnell aus dem Laienstand entlassen werde, weiß ich nun nicht, es war beeindruckend!! Herzlichen Dank.

Wir möchten nun Frau Renkai Hashimoto bitten, uns nach Japan zu entführen.

Es spricht Frau Reinkei Hashimoto und spielt auf der Shakuhashi Flöte

Ich möchte eine Erklärung dazu abgeben, denn auch hier bin ich eine Malerin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie hören am heutigen Abend traditionelle Musik mit der Shakuhachi.

Die Stücke wurden aus dem Konzerthaus Icchoken in Fukuoka überbracht. Eine Stadt auf der südjapanischen Insel Kyushu. Die Shakuhachi wurde im 8. Jahrhundert von China nach Japan gebracht. Damals wurde sie als ein Teil der Hochmusik gespielt. Im 15. Jahrhundert wurden die meisten japanischen Künstler stark vom Zen-Buddhismus beeinflusst.

Und dies wirkte sich auch auf das Spiel der Shakuhachi aus. Ein Zen-Meister, der den Shakuhachi-Spielern in Japan den stärksten Einfluss gegeben hat, war Meister Fuge, der in China des 9. Jahrhunderts lebte. Die japanischen Shakuhachi-Spieler, die damals Konso- Mönche genannt wurden, hatten Sehnsucht nach dem Denkgeist von Fuge-Sensi und wollten die Denkgeister mit der Shakuhachi aufwecken.

So entstand die Fuge-Syude. Im 17. Jahrhundert wurde die Fuge-Syude von der Shogunate-Regierung kontrolliert und unterstützt. Sie wurde der Rinzai-Zen-Syude angegriffen, welche die größte Zen-Syude in Japan war und ist. Nach dem Zusammenbruch der Shogunate-Regierung im 19. Jahrhundert wurde die Fuge-Syude von der neuen Regierung als offizielle buddhistische Syude verboten.

Deshalb sind damals viele Shakuhachi-Tempel verschwunden. In der Zeit danach hat sich die Shakuhachi mehr und mehr zu einem rein musikalischen Instrument entwickelt.

Nach dem Zusammenbruch der Shogunate-Regierung in Japan war es möglich die traditionellen Stücke der Fuge-Zen-Shakuhachi bis heute zu bewahren.

In der Zeit danach bei den Stücken im Shogunate-Tempel geht es um den Atem. Dazu gibt es die folgende Geschichte. Als Hanayakara, der Ehrer von Bodhidharma, eines Tages von einem König in Ost-Indien zusammen mit anderen Mönchen eingeladen wurde, um Sutras zu rezitieren und rezitierte kein einziges Sutra. Als der König ihn fragte, warum er kein Sutra rezitiert, antwortete Hanayakara, ich atme nicht nach der irdischen Beziehung aus. Ich atme nicht in der irdischen Welt ein. Ich rezitiere das wirkliche Sutra immer. Unendlich viele Sutra-Ingen. Shakuhachi-Spielen bedeutet, das wirkliche Sutra zu rezitieren. Das heißt, richtig einatmen und ausatmen. Heute Abend hören wir die Szenen der Totenfeste. Vielen Dank.

Moderatorin – Sylvia Löhrmann: Das hat also nicht mit der Farbe zu tun, sondern nur mit der richtigen Atmung. Liebe Frau Hashimoto, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung. Aber noch mehr sage ich Danke für die Poesie von Hanayakara, die aus diesem leisen Tönen spricht.

Es ist ein besonderer Abend. Ich habe die Freude, Sie, Frau Weiss, zu begrüßen. Das ist der Anlass, der uns hier zusammenbringt.

Nicht zwingend die Farbe der Parteienfamilie. Wir haben uns vielmehr kennengelernt und schätzen gelernt, als uns Ruth Weiss zusammengeführt hat bei verschiedensten Begegnungen. Wir werden noch viel über sie erfahren.

Liebe Uschi, Präsidentin der Afrika-Stiftung, herzlich willkommen!

Das Wort hat Dr. Uschi Eid:

Sehr geehrte Gäste, Herr Oberbürgermeister, lieber Boris, lieber Cem, lieber René Böll, liebe Mitglieder der Ruth Weiss Gesellschaft, aber vor allem liebe Frau Weiss, die Sie aus der Ferne und in Gedanken bei uns sind.

Vor sechs Jahren aus Anlass Ihres 95.Geburtstages war es für die Deutsche Afrika-Stiftung eine große Ehre, dass Sie, Frau Weiss, unsere Einladung nach Berlin angenommen und den Ehrenpreis unserer Stiftung angenommen haben. Heute wollen wir mit Ihnen zusammen Ihren 101. Geburtstag feiern und freuen uns, dass Sie von Dänemark aus mitfeiern.

Ganz herzliche Glückwünsche und herzliche Grüße an Sie, liebe Frau Weiss, auch im Namen der Deutschen Afrika-Stiftung. Ich möchte den heutigen Abend noch einmal nutzen, diesmal vor einem ganz anderen Publikum und mit ganz anderen Gästen, Sie, eine ungemein beeindruckende Persönlichkeit und Akteurin der jüngsten europäisch-afrikanischen Geschichte zu ehren. In einer Zeit, in der die postkolonialen theoretischen Debatten uns den Kopf verwirren, möchte ich eine andere Perspektive aus Ihrem Leben entgegenstellen.

Denn ein großer Teil Ihres Lebens haben Sie ganz praktisch der Entkolonisierung von Staaten in südlichen Afrika und der Abschaffung der Apartheid in Südafrika gewidmet, nicht theoretisch an sicheren Universitätsinstituten, sondern Sie haben in jener Zeit Ihr Leben und eine sichere Zukunft aufs Spiel gesetzt und wahrhaftigen Mut im wahren Leben gezeigt. Da Sie selbst das Rampenlicht eher gescheut haben, freue ich mich, dass es doch in den letzten Jahren gelungen ist, die Bedeutung Ihres Wirkens in das öffentliche Bewusstsein zu holen und es vielen Menschen nahe zu bringen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Beim Abschiedsempfang Anfang Juni für den südafrikanischen Botschafter in der Botschaft in Berlin-Tiergarten war die Queen-of-Sheba-Rose, die zu Ihren Ehren im Botschaftsgarten gepflanzt worden war, sowie die Verleihung des südafrikanischen Nationalordens am 28. April 2023 in Pretoria an Sie durch den südafrikanischen Staatspräsidenten Sylvain Ramaphosa, ein wichtiger Teil der Rede der Vertreterin des Auswärtigen Amtes. Das hat mich sehr gefreut, dass das sonst wenig informierte Publikum Ihren Namen und Ihre Verdienste auch auf diese Weise kennenlernen konnte. Wir beide sind uns, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, 1995, also vor 30 Jahren zum ersten Mal begegnet.

Sie waren eine der Hauptrednerinnen auf dem Berliner Kongress der Heinrich Böll Stiftung und den Grünen, der dem Thema gewidmet war: „Afrika zwischen Krise und Hoffnung“. Eine sehr nachdenkliche und eindrückliche Auseinandersetzung mit dem Buch „Weder arm noch ohnmächtig“, eine Streitschrift gegen schwarze Eliten und weiße Helfer von der kamerunischen Soziologin Axelle Kabou, das im selben Jahr erschienen war, war ein herausragender Beitrag, der allen in Erinnerung blieb. Soweit ein kleiner Ausflug in die Grüne Geschichte.

Der Ehrenpreis der Deutschen Afrika Stiftung wurde Ihnen für Ihr Lebenswerk und besonders für die herausragende journalistische Berichterstattung über und in Afrika verliehen. Der Vorstand hatte damals einstimmig dafür votiert, dass Sie als die Grande Dame der Deutschen Afrika Berichterstattung diesen Preis erhalten sollten. Sie hatten diesen Preis wahrlich verdient.

Als Tochter jüdischer Eltern in Fürth geboren, erlebten sie in jungen Jahren früh am eigenen Leib die ganz persönlichen Folgen von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Ungerechtigkeit. 1936 flohen sie mit Teilen ihrer Familie nach Südafrika, wo ihr Vater ein Lebensmittelgeschäft führte. Sie hatten Glück und fanden ein neues Zuhause, während andere Familienmitglieder den Nazischärgen nicht entkommen konnten und ermordet wurden.

Aber auch in Ihrer nun neuen Heimat lernten Sie bald wieder die verschiedensten Facetten einer nach Rassen geteilten Gesellschaft, das Apartheid-System, kennen und die Auswirkungen von Diskriminierung und Ausgrenzung wurden für Sie unerträglich. Als Wirtschaftsjournalistin arbeiteten Sie für Medien in Südafrika und Südrhodesien, dem heutigen Zimbabwe, später für den Guardian in London und kehrten dann als Korrespondentin der Financial Times und Wirtschaftsredakteurin der Times of Zambia nach Sambia zurück. Durch Ihre geradlinige und unbeugsame, ja kompromisslose Berichterstattung über wirtschaftliche und zunehmend auch gesellschaftspolitische Themen, bekamen Sie bald Probleme mit den Herrschenden.

In Ihren Berichten warnen Sie stets vor Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen und Auswanderungen in Südafrika sowie Südrhodesien. Das führte dazu, dass Sie in beiden Ländern in den 1960er Jahren zur unerwünschten Person erklärt wurden, aber auch die portugiesische Kolonialmacht erlaubte Ihnen keine Wiedereinreise nach Mosambik. So wanderten Sie zwischen den Welten und führten ein Leben zwischen Großbritannien, Sambia und Köln, wo Sie bei der Deutschen Welle in der Afrika-Redaktion als Chefin vom Dienst tätig waren, Medienseminare durchführten und Wirtschaftsjournalisten ausbildeten.

Ein wichtiger und folgenreicher Teil ihres Lebens war Ihre Mitarbeit bei der Gründung und Weiterentwicklung des sogenannten Zimbabwe-Instituts für das südliche Afrika auf der Cold Comfort Farm in Harare. Dieses Institut und Sie persönlich spielten eine nicht unerhebliche Rolle für die Herstellung von Kontakten zwischen Mitgliedern der südafrikanischen Befreiungsorganisationen und weißen Südafrikanern, die in einem langen, geheim gehaltenen Prozess zu erheblicher Vertrauensbildung und sogar zu Freundschaften zwischen den verfeindeten Kontrahenten führten und somit den Grundstein für ein friedliches Ende der Apartheid legten. In Ihrem Interviewbuch mit Ihrem langjährigen Lektor und Moderator Lutz Kliche »Erinnern heißt Handeln, mein Jahrhundert für Demokratie und Menschlichkeit«, (erscheint am 12.8.25) dass der Herder-Verlag zu Ihrem Jubiläum herausbringt, berichten Sie ausführlich über diesen Prozess. Nach Ihrer Einschätzung kann er ein Vorbild für einen anderen schrecklichen Konflikt, zwischen Israel und den Palästinensern sein. Diese Erfahrung sollten alle Konfliktbeteiligten, auch die südafrikanische Regierung, beherzigen.

Sie halten seit Jahrzehnten Vorträge an Schulen, seit einiger Zeit per Videoschaltung, in denen Sie mit nachhaltigem Erfolg Ihre Erfahrungen als Zeitzeugen an jungen Menschen weitergeben. In Aschaffenburg wurde eine Schule nach Ihnen benannt, die Ihren 100. Geburtstag mit einem beeindruckenden Fest feierte.

Sie haben eine Vielzahl von Sachbüchern verfasst, vorwiegend über das südliche Afrika, auch eine außergewöhnliche Autobiografie, und Sie schreiben immer noch Romane, Kinderbücher und eine Serie von Krimis. Ihr Buch »Meine Schwester Sarah« wurde in Baden-Württemberg zur Pflichtlektüre in den Realschulen ernannt und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe es in einem Rutsch von vorne bis hinten durchgelesen.

Liebe Frau Weiss, angesichts der überwältigenden Fülle Ihrer politischen, journalistischen, auch schriftstellerischen Tätigkeit kann ich mich nur in Demut verneigen. Sie sind ein hochgeschätztes Vorbild für die Jugend, eine inspirierende Gesprächsführerin, die sich seit Jahren um Völkerverständigung und Brückenbau zwischen Europa und Afrika einsetzt und Sie sind eine außergewöhnliche Frau, die mit großer Zurückhaltung Historisches geleistet hat. Alles Gute, liebe Frau Weiss, für ein neues Lebensjahr und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem Jahr bei Ihrem 102. Geburtstag sehen könnten.

Alles Gute. Vielen Dank.

Silvia Löhrmann: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich fasse das mal so zusammen. Wir würdigen und feiern eine Brückenbauerin zwischen Welten, zwischen Betroffenheiten und sie wird in gewisser Weise gestaltet von Brückenbauern und Brückenbauerinnen, von den Menschen und den Musikern, den Künstlerinnen, die wir schon erlebt haben und die ja auch Brücken schlagen.

René Böll ist auch so ein Brückenbauer, das will ich auch nochmal ausdrücklich sagen. Ich kenne René schon relativ lange und ich hab ihn im letzten Jahr erlebt auf Akin Island, auf den Spuren seines Vaters und er ist aber gar nicht nur dabei, das uns gezeigt zu haben, sondern auch die Werke, die Bilder, die du über die Friedhöfe der ungetauften Kinder in Irland gemacht hast, ein ganz großartiges Buch. Auch da hat René Welten zusammengebracht und die Kunstwerke, die wir heute sehen, die wir so wunderbar erläutert bekommen haben, die verbinden auch Welten und wenn ich es richtig verstanden habe, was ich gelesen habe, lieber René, dann ist für Dich die andere Kultur nicht eine Maske, an der Du Dich in irgendeiner Weise abarbeitest, sondern Du begegnest sie auf Augenhöhe und das ist ja das Wichtige, worum es geht, dass sich Menschen, dass sich Kulturen auf Augenhöhe begegnen, um daran selber zu wachsen und sich daran selber weiterzuentwickeln.

Und ich komme jetzt nochmal auf unseren Schlussredner, der auch ein Brückenbauer ist und auch ein Weltenverbinder und auch einer, der sich die Frage, wo ist die Heimat, wo ist die politische Heimat, wo ist die andere Heimat, wo bin ich zu Hause und der, das sage ich jetzt als Solingerin, mit seinem Wort ja auch wirkt als Politiker Er hat schon, was ich erstaunlich finde, ich dachte man kriegt Preise erst nachdem irgendwas passiert ist, aber er hat sie schon während seiner bisherigen Ämter erhalten, den Schillerpreis für das Wort, er hat den Leo Beck-Preis bekommen für seine klare Haltung im Eintreten gegen Antisemitismus und er hat in Solingen den Preis bekommen für die schärfste Klingel, den Preis für das geschliffene Wort und damit steht er in einer ganz besonderen Beziehung. Diesen Preis haben zwei Bundespräsidenten und Lothar Späth bekommen und das mag ja vielleicht ein Fingerzeig sein. Andere haben das direkter formuliert, habe ich erfahren, ich sage es mal so, wer weiß, was andere sagen, ich weiß aber, dass er eben auch sehr viele Brücken baut, zu Menschen, denen das ganz wichtig ist, denen er begegnet, denen er Trost spendet, wie zum Beispiel der Mutter, die so viele Menschen verloren hat, bei einem schrecklichen Brandanschlag, aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten. Wir sind gespannt, was er uns noch mit auf den Weg gibt, bei diesem Abend zum Brücken bauen, mit Blick auf diese wunderbare Geburtstagsfrau, deren Leben wir heute würdigen. Du hast jetzt das Wort und bringst das wunderbar zusammen, wie ich mir das vorstellen kann. Vielen Dank und schön, dass du heute auch gekommen bist.

Das Wort hat Cem Özdemir, Bundesminister a.D.

Liebe Frau Weiss, lieber René Böll, liebe Uschi Eid, lieber Dr. Geiger, lieber Oberbürgermeister, lieber Boris, liebe Silvia, lieber Herr Nürmann, liebe Frau Karrenborg, liebe Bettina Backes, lieber Herr Freier, liebe Frau Hashimoto, liebe Frau Xiuwei Zhou-Geiger, liebe Brüder Melchers, meine Damen, meine Herren,

bevor ich in meiner Rede beginne, will ich doch abweichen von meiner Rede und sage, liebe Uschi, Dein Beitrag war sehr bewegend und ich will sagen, an der Stelle, Du selber konntest es nicht sagen, aber auch Du hast große Verdienste darum, dass das Bild von Afrika etwas anderes ist in Deutschland, dass wir wahrnehmen, was auf dem afrikanischen Kontinent passiert und ich hatte mal die Ehre, als Agrarminister Uschi Eid mitnehmen zu dürfen nach Afrika und eine der Stationen, die wir hatten, auch dank Ihres Rates war Sambia, als wir dort waren, natürlich um Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Sie hatte darauf hingewiesen, dass ein deutscher Politiker eigentlich nicht nach Sambia gehen kann, ohne dass er das Museum besucht und Kenntnis nimmt davon, welche Rolle Sambia im Kampf gegen die Apartheid gespielt hat. Also auch Dir herzlichen Dank für Deine Rolle in der Frage Afrika. Und Frau Hashimoto, die Musik berührt Tote, haben Sie gesagt, aber vielleicht, wenn ich auch das abweichend sagen darf, beim Zuhören habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn der eine oder andere Koalitionspartner vor Gesprächen diese Musik hört, vielleicht würde auch das dazu beitragen, dass künftig Verhandlungen unter Demokraten etwas harmonischer laufen und die Ergebnisse möglicherweise noch besser werden.

Meine Damen, meine Herren, wir feiern heute einen außerordentlichen Geburtstag, Ruth Weiss seit 101 Jahren. Es ist auch für mich eine Premiere, herzlichen Glückwunsch nach Dänemark, liebe Frau Weiss. Und es freut mich, dass bei dieser Gelegenheit mit René Böll auch ein alter Bekannter da ist, der die Jubilarin mit seiner künstlerischen Arbeit ehrt.

René Böll und Ruth Weiss verbindet mehr als die Vernissage heute Abend. Sie arbeiten beide mit kreativen Ausdrucksformen, sie arbeiten mit Literatur und Sprache, mit Malerei, sie zeigen beide, Kunst und Kultur finden nicht im luftleeren Raum statt. Sie bringt im besten Fall Klarheit über unsere Gegenwart.

Diese Gegenwart ist bekanntlich rauer geworden. Vermeintliche Gewissheiten werden allzu täglich über den Haufen geworfen, drängende Themen werden vertagt, die Lösung wichtiger Probleme wird verschoben. Kompromissfähigkeit, Verständigung, Dialog steht zunehmend unter dem Verdacht, werden regelrecht attackiert, stattdessen werden die gesellschaftlichen Gräben immer tiefer ausgehoben.

Bücken werden abgerissen, manche machen aus Missbrauch und schlechter Laune, ja was, ein regelrechtes politisches Geschäftsmodell. Das alles ist nicht neu, das gab es auch früher. Ruth Weiss hat immer dagegen gehalten.

Ihr Vorbild, liebe Frau Weiss, ist mir und uns allen Warnung und Auftrag zugleich. Ruth Weiss hat den Journalismus und die Literatur über Jahrzehnte, fast ein ganzes Jahrhundert genutzt, um sich mit drängenden Fragen auseinanderzusetzen. Sie hat mit Sprache gekämpft, sie hat mit Sprache angeklagt, mit Sprache aber auch Versöhnung gestiftet und Positionen übersetzt, sie hat Brücken gebaut.

Ich traue Ihnen zu, liebe Frau Weiss, dass Sie auch mit Stein, Stahl und Beton Brücken hätten bauen können, wenn es das Leben von Ihnen verlangt hätte. Uschi Eid hat uns gerade nochmals vor Augen geführt, in welcher Stärke Sie Ihr Lebenswerk getätigt haben. Aber das sind nicht die Brücken, die ich meine.

Ich meine die Brücken, die Sie mit Sprache und mit Dialog geschaffen haben, mit denen Sie Verständigung, mit denen Sie Verbindung und Versöhnung möglich gemacht haben. Und auch Sie, sehr geehrter René Böll, lieber René Böll, sind ein Brückenbauer. Der chinesische Kunstkritiker Liu Xiuhun hat Sie als Botschafter für den Austausch von chinesischer und deutscher Kultur bezeichnet.

Das verdeutlichen auch die Werke, die wir heute hier sehen. Sie arbeiten mit europäischen, chinesischen und ostasiatischen Maltechniken und bringen darin das zum Ausdruck, was uns Menschen verbindet. Sie bauen Brücken zwischen Maltechnikern und Kulturen, zwischen Malerei und Literatur, aber auch zwischen Menschen.

Das bezeugt die lange Liste an Ausstellungsorten, künstlerischen Aktivitäten und in unseren Logos. Mit Ihrer heutigen Ausstellung würdigen Sie Ruth Weiss, die ebenfalls nie das Verbindende aus den Augen verloren hat, auch wenn es fundamental in Frage gestellt wurde. In Ihrem Buch, meine Schwester Sara, Frau Weiss, lassen Sie die titelgebende Protagonistin Sara in Erinnerung an die Konfrontation mit der Realität des Holocaust fragen. Wie kann ich etwas beschreiben, das unbeschreiblich ist? Ich weiß, als ich das zum ersten Mal las, stolperte ich. Meine Beine waren wie Blei. Ich weiß nicht, was ich dachte.

Eigentlich nichts. Ich war wie betäubt, benommen. Unbegreifliches statt Worte. Ich sah nur Gespenster. Unbegreifliches vor den Worten. Ein stummer Satz, der so laut schreit.

Ein Satz, der berührt und nicht mehr loslässt, gerade weil ihn die Sprachlosigkeit zur Sprache findet. Ruth Weiss hat ihre Stimme genutzt, um Kritik zu äußern, wo immer ihr Missstände begegnet sind. Um Dialog zu initiieren, wo immer Verständigung entstehen konnte.

Ihr Buch, meine Schwester Sara, wir haben es heute schon gehört, war mehrfach Pflichtlektüre der Sekundarstufe in Baden-Württemberg. Und ich will, lieber Boris Palmer, gerne betonen, sollte ich künftig die Chance haben, in diesen Angelegenheiten ein Wörtchen mitsprechen zu dürfen, dass das Buch auch wieder Pflichtlektüre wird in Baden-Württemberg.

Unsere Gesellschaft steht massiv unter Druck. Was in und was außerhalb unseres Landes geschieht, lässt sie an manchen Tagen kaum aushalten. In den USA sehen wir einen Präsidenten, der die liberale Demokratie mit den Mitteln der liberalen Demokratie abschafft. In Iran ein Regime, das die eigene Bevölkerung terrorisiert. In Israel eine Terrororganisation, die Juden massakriert, und eine israelische Regierung, die Palästinenser bombardiert. In der Ukraine einen russischen Präsidenten, der Menschen töten und vertreiben lässt.

Das alles sind Krisen und Kriege, die wir alle kennen. Aber auch im Sudan tobt seit zwei Jahren der furchtbarste Bürgerkrieg der Gegenwart. Ich nehme an, dass Sie, Frau Weiss, die humanitäre Katastrophe dort als Afrika- Expertin genau beobachten. Zwölf Millionen Menschen sind im Sudan auf der Flucht. Die Hungersnot ist riesig. Zehntausende haben ihr Leben gelassen. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen, selbst gegen Kinder ist alltäglich. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Überall Verletzungen, Tod, Flucht und Deportation. Überall Menschen, die leiden. Unbegreifliches, das auch mir vor den Worten fliegt. Ruth Weiss ist nicht nur eine der wichtigsten Afrika- Korrespondentinnen, sondern sie hat den Versöhnungsprozess in Afrika maßgeblich mitgestaltet, der bis heute bezeugt, es kann aufhören.

Konflikte lassen sich auflösen. Versöhnung ist möglich. Heute schreiben Sie, Frau Weiss, genauso wie es in Südafrika kein Frieden ohne Gerechtigkeit geben konnte, kann es in Palästina kein Frieden ohne ein menschenwürdiges Leben für die Palästinenser geben.

Dabei ist es unverzichtbar, dass ihr Recht auf Land und ihren eigenen Staat im Westjordanland respektiert wird. Das rücksichtslose Verhalten der jüdischen Siedler, ihre Angriffe auf die dort lebenden Araber sind nicht akzeptabel.

Diese Passage stammt aus Ihrem neuesten Buch, „Erinnern heißt Handeln“. Es erscheint anlässlich Ihres Jubiläums im Herder-Verlag und ich bin Ihnen dankbar für diese mal wieder klaren Worte. Und hier, auch in Deutschland, steht unsere Gesellschaft unter Druck. Eine rechtsextreme Partei ist wieder salonfähig geworden.

Für Toleranz und Solidarität und Menschenrechte müssen wir erneut auf die Straße gehen. Dabei können wir es aber nicht bewenden lassen. Wir müssen uns auch mit den Ursachen beschäftigen, die Millionen Menschen dazu bringen, sich von der liberalen Demokratie ab und Extremisten gleichzeitig zuzuwenden. Auf Deutsch, wir dürfen Probleme nicht bejammern, wir müssen sie lösen, egal wo sie auftauchen.

Im Jahr 2022 haben Sie in einem Interview gesagt, in den 80er Jahren war ich in Deutschland und konnte sagen, das ist nicht mehr das Deutschland, was ich einst verlassen musste. Ernsthaft? Aber heute kann ich das nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen allen hier geht, meine Damen und Herren, aber mich trifft diese Aussage mit voller Wucht. Auch wenn man es manchmal auf der Straße selbst bemerkt, in den Umfragen wieder zur Kenntnis nimmt und im Bundestag und in anderen Parlamenten leider viel zu oft erleben muss, diese klaren Worte einer Zeitzeugin müssen uns alle wachrücken.

Sie sind dramatisch, sie sind aber auch ein klarer Auftrag an uns, an die Politik, an die Gesellschaft, aber auch an jeden von uns und auch an mich persönlich. In manchen Gegenden, vor allem im Osten unseres Landes, greift angesichts dieser Entwicklung bei vielen Menschen guten Willens bereits Resignation um sich. Das werde ich, das werden wir alle gemeinsam in Baden-Württemberg zu verhindern haben.

Krempeln wir also die Ärmel hoch, kämpfen wir für unser gemeinsames Land. Das heißt zuallererst: Polarisierung, Spaltung und Bewirtschaftung von Angst dürfen wir nicht zulassen. Zweitens sind für mich unser Grundgesetz und die in ihm verbrieften Rechte und Pflichten zentral. Sie müssen unsere Leitkultur sein. Ich feiere unser Grundgesetz jeden Tag und doch weiß ich, dass die dort verankerten Rechte jeden Tag neu erkämpft und neu verankert werden müssen.

Sehr geehrte Frau Weiss, ich bin auf eine weitere Aussage von Ihnen gestoßen. In einem Interview mit der Deutschen Welle berichten Sie von Ihrem bewegten Leben, von Ihren Lebensstationen in Afrika und Europa und am Ende stellte man Ihnen die Frage, wo für Sie Heimat sein wird. Sie antworten mit folgendem Satz. „Heimat ist da, wo Menschen mit mir den gleichen Schritt gehen“.

Sie kommunizieren das. Das heißt da, wo Menschen sich um Menschen kümmern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns diese Worte zu Herzen nehmen, damit unsere Gesellschaft lebenswert und lebendig bleibt.

Damit unsere Heimat unsere Heimat bleibt. Lassen Sie uns weiter den gleichen Schritt gehen. Lassen Sie uns einander zuhören, einander im Gespräch offen begegnen.

Lassen Sie uns so wie Ruth Weiss und René Böll Brücken bauen. Lassen Sie uns alle vor allem dafür sorgen, dass das Gespräch mit Respekt und Neugierde nie aufhört.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles, alles Gute zum 101. Geburtstag, sehr geehrte Frau Weiss und Ihnen allen jetzt viel Freude bei der Berücksichtigung und Diskussion der ausgestellten Bilder.

Moderatorin Silvia Löhrmann:

Mir ist angesichts der auch von Dir ja nochmal vorgenommenen Beschreibung der Krisen und der Herausforderungen, die einen zur Verzweiflung treiben könnten, sagen wir bloß könnten, ein anderer Satz eingefallen von Hölderlin, den auch Ruth Weiss schätzt und ich selber auch. Ich zitiere ihn auch ganz, ganz oft. Ich mache es jetzt ein bisschen aus dem Kopf. „Wo aber Gefahr droht, wächst das Rettende auch“. Und das heißt, wir brauchen mehr Rettendes und wir müssen alle eben auch dazu beitragen, dass das Rettende in dieser Gesellschaft und in dieser Welt eine Chance hat. Und zum Rettenden gehört auch, das ist jetzt meine Überleitung zu der Musik, die wir nochmal hören werden und genießen werden.

Und ich möchte natürlich auch Gesche Karrenbrock nochmal danken, der Vorsitzenden der Ruth Weiss Gesellschaft und Ihnen allen, die Sie mucksmäuschenstill waren. Und das zeigt ja, was das für ein besonderer Abend ist, den wir hier heute erleben. Und dann sei mein letzter Satz von Martin Buber, „Der Mensch wird am Du zum Ich“. Das ist der Hauptsatz für das Thema Begegnung. Und wir müssen uns begegnen, wenn wir gemeinsam die Welt weiter gut gestalten wollen. Vielen Dank fürs Zuhören.

Liebe Ruth, Du hast das Schlusswort.

(Ruth Weiss wurde über Zoom dazu geschaltet)

Es spricht Ruth Weiss :

Verehrte liebe, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Musiker und Sprecher, verehrte Veranstalter dieser großartigen Vernissage in Tübingen, liebe Freunde, Freundinnen und Familie, liebe Anwesenden und Zuhörer.

Ich habe gedacht, dass mich kaum noch etwas überraschen könnte, bis ich erfuhr, dass der hochgeschätzte Künstler, dessen chinesische, orientalische Kunst Brücken baut zwischen Tübingen und Europa mich mit seiner großartigen Kunst ehrt. Das hatte ich niemals erwartet. Es freut mich sehr und raubte mir die wichtigsten Worte für diese erstaunliche Ehre.

Dazu an meinen Geburtstag, an den ich völlig unverdient bin und nie erwartet hatte, das hatte ich ebenso nie. Trotzdem freue ich mich sehr, dass ich diese Ehre hab. Mir ist klar, dass ich vielen dafür dankbar und erkenntlich bin, für dieses Geschenk, beginnend mit René Böll, dem wundervollen Sohn des einmaligen Nachkriegsschriftstellers Heinrich Böll, der wie kein anderer diese Zeit erleuchtet hat.

Dazu danke ich den Organisationen, die dies als Veranstalter ermöglicht haben, den Rednern und Musikern, die dies gestalten und allen, deren Anwesenheit ihr Interesse zeigt. Ich möchte vor allem Frau Dr. Uschi Aid, Präsidentin der Deutsch-Afrika-Stiftung für die Laudatio herzlich danken, obwohl ich weiß, dass so viele andere Personen viel tun, um sich für die Gleichheit aller Menschen einzusetzen und deren Zugang zu Menschenrechten, der ihnen nur zu oft verwehrt wird. Denn wir müssen immer bedenken, wir sind alle gleich, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion, Ausbildung oder Besitz. Wir kommen nackt zur Welt und verlassen sie ebenso. Niemals ist zu vergessen, dass jede und jeder das Recht besitzt auf Gleichheit, Gerechtigkeit und vor allem Respekt. Ein Verstoß dagegen verlässt die Grenzen der Toleranz und darf nirgendwo toleriert werden.

Ich lernte dies durch Erfahrungen in den ersten Jahren der Nazi-Epoche als jüdisches Kind von neun bis elf Jahren, sodass es mir kaum schwer fiel, in Südafrika festzustellen, wo wir Zuflucht gesucht hatten, dass arme Menschen ausgegrenzt werden, wegen ihrer Hautfarbe. Was immer der angebliche Grund dieser Behandlung ist, das spielt keine Rolle. Es ist überall, wo so etwas geschieht, unakzeptabel. Es darf nie übersehen werden, sondern muss gekämpft werden.

Mit dieser Forderung wünsche ich Ihnen alle das Beste.

Moderatorin Gesche Karrenbrock:

Und es ist nicht zu Ende! Wir wollen nach Ruths Worten nun zusammen zu Sehenden und Lernenden werden und uns die Bilder von René Böll anschauen. An René Böll und an Sie alle noch einmal einen herzlichen Dank. Wir sehen einander, wir sehen die Bilder und wir bleiben beieinander, hoffentlich durch die Ideen, die uns Ruth gegeben hat und die Ideen, die durch die Bilder zum Ausdruck kommen.

Herzlichen Dank.